|

|

| home > Il metodo > Il disegno |

| |

| Schema di campionamento |

| |

Nell’ambito degli inventari forestali di ampie superfici, uno schema di campionamento largamente impiegato è quello conosciuto come campionamento doppio per la stratificazione (HUSCH et al., 1982; DE VRIES, 1986; SCHREUDER et al., 1993).

|

|

Si tratta essenzialmente di un procedimento di selezione e di osservazione di due insiemi campionari, in cui il primo - molto numeroso e individuato utilizzando supporti informativi telerilevati quali foto aeree o immagini da satellite- viene impiegato per stimare l’estensione degli strati in cui è divisa l’intera popolazione e il secondo - molto meno numeroso e individuato al suolo entro le formazioni forestali - fornisce le informazioni sugli attributi descrittori di tali formazioni che vanno associate alle stime di estensione prodotte con il campione precedente.

Qualora si disponga di dati telerilevati (in genere foto aeree con caratteristiche particolari) che consentano di valutare con accuratezza per ogni unità di osservazione del primo insieme l’appartenenza alla popolazione indagata e ad uno degli strati in cui la si intende suddividere, questo disegno risulta idoneo ed efficiente per l’inventariazione delle aree forestali.

|

Qualora invece il supporto informativo disponibile, per le sue caratteristiche intrinseche o per le modalità con cui viene definita la popolazione da esaminare, non permetta un’accurata valutazione di appartenenza delle unità di campionamento del primo insieme alla popolazione stessa e ad uno degli strati in cui è suddivisa, il disegno sopra citato non può più essere adottato nella sua articolazione originaria. È questo il caso che si presenta qualora si disponga di immagini satellitari o anche di ortofoto digitali, supporti che non permettono di osservare alcune particolari grandezze operativamente impiegate nella definizione di foresta (ad es. l’altezza del soprassuolo o la sua composizione generica (alberi o arbusti), né di assegnare gli stessi soprassuoli forestali a classi di composizione specifica con livelli di accuratezza sufficientemente elevati (CRA-ISAFA, 1999).

Tra le procedure operative possibili per superare questa difficoltà, dovuta ad una non completa congruenza tra l’informazione contenuta sulle immagini disponibili e l’informazione necessaria per operare classificazioni corrette e accurate, la più idonea consiste in una modifica dello schema di campionamento a due fasi sopra delineato. Si tratta di trasferire i compiti di classificazione a due momenti campionari in luogo di uno solo, inserendo così nello schema originario una ulteriore fase di campionamento.

Lo schema risulta così articolato in tre fasi, le prime due di classificazione e quindi di stima dell’estensione della popolazione di interesse e delle sue possibili articolazioni (strati), la terza per la consueta osservazione su un campione di ridotte dimensioni degli attributi di interesse inventariale.

|

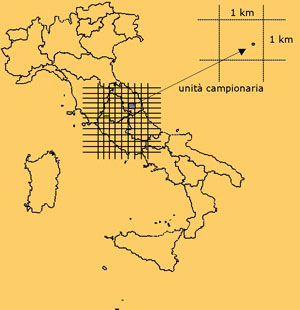

| Lo schema di campionamento proposto per l’inventario forestale nazionale, conosciuto anche come campionamento triplo per la stratificazione, prevede:

|

| 1) |

la selezione su immagini telerilevate di un insieme di unità di campionamento che interessano tutto il territorio nazionale e con le quali operare una prima, semplice e sicura ripartizione delle diverse modalità di uso/copertura del suolo. L’assegnazione all’uso forestale in questa prima fase è provvisoria, poiché basata solo su alcuni degli elementi necessari all’individuazione delle aree boscate, (estensione, copertura e larghezza minima); a questo livello sono riconosciute classi e sottoclassi di uso/copertura del suolo quali, ad esempio per il contesto forestale, le Formazioni forestali, le Formazioni forestali rade, le Aree temporaneamente prive di soprassuolo, le Piantagioni di arboricoltura da legno. |

| 2) |

la selezione di un sottoinsieme meno numeroso, a partire esclusivamente da quella frazione delle unità campionarie di prima fase temporaneamente assegnate al contesto forestale. Le unità di campionamento di seconda fase sono quindi rilevate al suolo e l’appartenenza alle diverse categorie inventariali (Boschi, Boschi bassi, Boscaglie, Boschi radi, Arbusteti) e forestali (ad es. per i Boschi, Faggete, Querceti a rovere, roverella e farnia, Castagneti, Pinete mediterranee, Boschi igrofili, ecc.) viene riconosciuta e assegnata con grande accuratezza. Questa seconda fase, integrata con la prima, permette di giungere ad un riconoscimento accurato e quindi alla stima dell’estensione territoriale delle diverse classi di uso del suolo e di copertura forestale, con la consapevolezza di un impiego operativo corretto e robusto delle definizioni dei diversi usi del suolo, tra le quali ovviamente (e con particolare attenzione) quella di superficie boscata. Con il campione di seconda fase si raccolgono anche informazioni su alcuni attributi qualitativi che, per lo spesso elevato numero di modalità in cui si articolano, richiedono insiemi campionari abbastanza numerosi per ottenere stime sufficientemente precise. E’ importante segnalare che nella selezione del campione di seconda fase va seguito un criterio di ripartizione delle unità campionarie su base territoriale, prevedendo per ogni singola Regione un contingente di osservazioni proporzionale all’estensione – stimata in prima fase – delle classi e sottoclassi di uso del suolo di interesse forestale. |

| 3) |

la selezione di un terzo insieme campionario, il campione di terza fase, composto da una frazione di unità di campionamento di seconda fase definitivamente assegnate all’area forestale e distribuito in modo proporzionale all’estensione delle ripartizioni (strati) previste per tale uso del suolo nelle diverse regioni italiane. Le unità di campionamento di terza fase servono all’osservazione di attributi quantitativi e qualitativi di più stretto interesse inventariale quali i caratteri dei soggetti arborei (diametri, altezze, incrementi) e dei soprassuoli forestali (densità, distribuzione in classi diametriche, presenza di necromassa, ecc.).

|

|

|

|

RIFERIMENTI:

ISAFA, 1999 – Secondo Inventario Forestale Nazionale. Studio di fattibilità. Ministero per le Politiche Agricole – Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche, Istituto Sperimentale per l’Assestamento Forestale e per l’Alpicoltura, Trento.

HUSCH B., MILLER C.I., BEERS T.W., 1982 – Forest Mensuration. 3th ed. J. Wiley & S., N.Y.

DE VRIES P.G., 1986 – Sampling theory for forest inventory. Springer-Verlag. Berlin.

SCHREUDER H.T., GREGOIRE T., WOOD G.B., 1993 – Sampling methods for multiresources forest inventory. Wiley & Son, New York. |

|